Aktuelles aus dem Teilprojekt Grüngutkompost

Projektziel

Ein wichtiger Faktor, der den Einsatz von Grüngutkomposten in Kultursubstraten begrenzt, ist der pH-Wert. Dieser liegt in der Regel bei über 7,0 und ist damit besonders in stark torfreduzierten bzw. torffreien Substratmischungen zu hoch.

In diesem Teilprojekt sollen verschiedene Ansätze zur Verminderung der Alkanität von Grüngutkomposten geprüft werden. Ziel ist es, den pH-Wert bereits während der Kompostierung auf ein pflanzenverträgliches Niveau zu reduzieren, um nicht nur ein sofort einsatzbares Endprodukt zu erzeugen sondern auch gasförmige Stickstoffverluste, die während der Kompostierung in nennenswerten Umfang durch NH3- und N2O-Emissionen auftreten können, zu vermindern.

Versuchsfragen

- Ist elementarer Schwefel geeignet, um den pH-Wert im Rottegut in einem Bereich unter 6,0 zu halten und in welchen Phasen der Kompostierung (Heiß-, Haupt- und/oder Nachrotte) ist die Ansäuerung für die vorgesehenen Zwecke am effektivsten?

- Welchen Einfluss hat die Zusammensetzung des Ausgangsmaterials auf den Einsatz versauernd wirkender Komponenten?

- Wie wirkt sich diese Maßnahme auf den Kompostierungsprozess (O2-Verbrauch und CO2-Freisetzung) und die Kompostierungsdauer aus?

- In welchem Umfang lassen sich durch eine Begrenzung des pH-Wertes eine NH3-Verflüchtigung und die Freisetzung klimarelevanter Spurengase (N2O und CH4) während der Kompostierung reduzieren?

- Wie unterscheidet sich der angesäuerte Grüngutkompost - abgesehen vom pH-Wert - in seinen chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften von normalen Grüngutkomposten?

Aktivitäten

April 2025: Start des zweiten Inkubationsversuchs mit Schwefelapplikation

Nach dem Versuch ist vor dem Versuch! Während wir im ersten Inkubationsversuch die grundlegenden Fragestellungen nach der Schwefelproduktform und der -dosierung bearbeitet haben, widmen wir uns im zweiten Versuch dem Zeitpunkt der Schwefelapplikation und dem Einfluss des Ausgangsmaterials auf die pH-Entwicklung im Rottegut.

Als Maß für die Kompostierbarkeit organischer Stoffe wird oftmals das C/N-Verhältnis, also das Massenverhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff, im Ausgangsmaterial herangezogen. Ein hoher Kohlenstoffanteil bei gleichzeitig niedrigem Stickstoffangebot hemmt den mikrobiellen Umbau und führt so zu einer Verlangsamung des Rotteprozesses. Andererseits führt ein zu hohes Stickstoffangebot wiederum zu höheren Stickstoffverlusten, z.B. in Form von Ammoniak. Da der verfügbare Kohlenstoff die Hauptenergiequelle für die Mikroorganismen darstellt, wird er im Laufe der Kompostierung stärker verbraucht als Stickstoff. Deshalb wird das C/N-Verhältnis während der Rotte enger. Ein anfänglich optimales C/N-Verhältnis im Ausgangsmaterial geht demnach mit einer hohen mikrobiellen Aktivität einher und beeinflusst damit indirekt auch weitere Prozesse, wie z.B. die Temperatur- und Nährstoffdynamik im Rottegut.

Um den Einfluss des C/N-Verhältnisses auf die pH-Entwicklung unserer Schwefelbehandelten Varianten zu überprüfen, wurden in den vergangenen Monaten zwei Ausgangsmaterialien separiert voneinander gesammelt: Ein eher grünes Material mit einem C/N-Verhältnis von 25:1 und ein Material, das sich aus überwiegend holzigen Bestandteilen zusammensetzt und damit ein C/N-Verhältnis von 32:1 aufweist.

An bis zu drei Terminen wird nun jeweils 1,5 g S/L Grüngut in Form von Schwefelpulver zu den zwei aufbereiteten Ausgangsmaterialien gegeben: Zu Beginn der Kompostierung, unmittelbar nach Abschluss der Heißrotte und während der Nachrotte. Jeweils eine Variante pro Ausgangsmaterial erhält während des gesamten Versuchs keinen Schwefel und dient somit als Kontrolle.

Auch in diesem Versuch werden die Varianten über mindestens 11 Wochen im Klimaschrank inkubiert (siehe unten: Bericht September 2024) und in regelmäßigen Abstänen substratanalytisch untersucht.

Januar 2025: Ende des ersten Inkubationsversuchs mit Schwefelapplikation

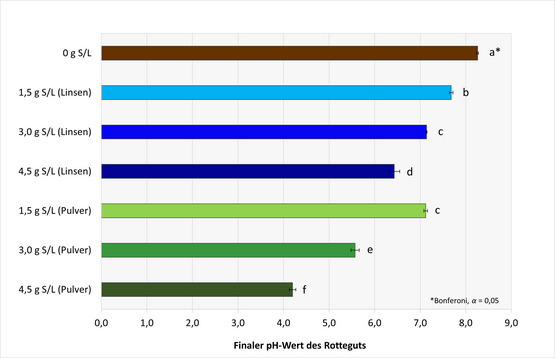

84 Tage nach Beginn des ersten Inkubationsversuchs haben wir den Versuch beendet. Zwar war der Kompostierungsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen, trotzdem hat sich in diesen Monaten viel getan! Durch die Schwefelgabe konnten entstehende Carbonate nachweislich neutralisiert werden. Dies hatte zur Folge, dass der pH-Wert in der Kontrollvariante ohne Schwefelapplikation auf 8,3 anstieg, während die pH-Werte in den übrigen Varianten auf bis zu 3,9 abfielen. In solch einem sauren Milieu wurde die mikrobielle Aktivität stark eingeschränkt, was sich unter anderem auch in deutlich erhöhten Ammoniumgehalten niedergeschlagen hat.

Zudem zeigte sich eine etwas schwächere pH-Reduktion nach Applikation von Schwefellinsen gegenüber dem Einsatz von Schwefelpulver. Trotz gleicher Schwefeldosierung war die Freisetzung gelösten Schwefels aus den Linsen um 27 % geringer als aus dem Pulver. Die unterschiedliche Löslichkeit der zwei Produktformen zeigte sich auch in den Salzgehalten. Generell war mit zunehmender Schwefeldosierung auch ein Anstieg der Salzgehalte bis über den RAL-Grenzwert zu verzeichnen. Durch eine Messung im gesättigten Gipsextrakt konnte dieser Effekt umgangen werden. Eine Beeinflussung der Messung durch den pH-Wert kann an dieser Stelle allerdings nicht ausgeschlossen werden und wird daher noch weiter untersucht!

Nach Erreichen des pH-Minimums zwischen Tag 4 und Tag 50 stiegen die pH-Werte leicht an. Somit konnte in keiner Variante die entstehende Menge basisch wirksamer Substanzen durch eine einmalige Schwefelapplikation neutralisiert werden.

Tendenziell zeigte die Variante ohne Schwefelbehandlung den höchsten durch mikrobielle Atmung bedingten Sauerstoffverbrauch in den ersten 7 Kompostierungstagen. Anschließend pendelten sich die Werte aller Varianten auf einem Niveau ein. Mit Blick auf die mikrobielle Abbaurate, also dem Verlust von organischer Substanz, und der Entwicklung des C/N-Verhältnisses deuten die weiteren Daten allerdings darauf hin, dass die Gabe von Schwefelpulver in höchster Dosierung (4,5 g S/L) zu einer leichten Reduktion des mikrobiellen Abbaus geführt hat, während eine Applikation von Linsen, unabhängig der Schwefeldosierung, den mikrobiellen Abbau etwas zu fördern schien (siehe Abb. 2 unten).

Ein weiterer Versuch soll nun zeigen, inwieweit das C/N-Verhältnis des Ausgangsmaterials sowie der Zeitpunkt der Schwefelapplikation die pH-Entwicklung während der Kompostierung beeinflusst.

November 2024: Der erste Versuch mit Schwefelapplikation ist gestartet!

Nach langer und intensiver Methodenarbeit ist es endlich soweit: Der erste Versuch mit Schwefelappliziertem Grüngutmaterial ist gestartet!

Hierbei soll sowohl der Einfluss der Schwefelmenge als auch der Schwefelproduktform auf die pH-Entwicklung während der Grüngutkompostierung geprüft werden. Dafür haben wir zwei Schwefelprodukte ausgewählt: Das mutmaßlich schnell wirksame Schwefelpulver und die etwas günstigeren Schwefellinsen. Beide Formen wurden direkt zu Beginn der Kompostierung in drei Dosierungen in das Grüngutmaterial (1,5 - 4,5 g S/l) eingemischt. Nun werden die Varianten über mindestens 11 Wochen im Klimaschrank inkubiert (siehe unten: Bericht September 2024). Neben dem pH-Wert untersuchen wir in regelmäßigen Abständen eine Reihe weiterer Parameter, um den Einfluss der Schwefelapplikationen auf den Kompostierungsprozess bewerten zu können.

Das Ergebnis aus diesem Versuch soll die Ausgangsbasis für die Folgeversuche bilden, in denen wir z.B. Fragen nach dem richtigen Applikationszeitpunkt und der Emission umweltrelevanter Gase nachgehen wollen. Es bleibt spannend!

September 2024: Kompostierung im Kleinstmaßstab

Da die Kompostierung im Reaktorsystem (siehe unten: Bericht November 2023 und Januar 2024) lediglich in einer Klimakammer umgesetzt werden kann, wird die Anzahl der parallel zu testenden Varianten stark eingeschränkt. Dadurch ließen sich nicht alle Fragestellungen im vorgegebenen Projektzeitraum umfassend beantworten. Somit haben wir in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, ein zusätzliches Kompostierungssystem im Kleinstmaßstab zu entwickeln, um die Kompostierung im Reaktorsystem sinnhaft zu ergänzen.

Inspiriert durch Forschungsarbeiten anderer Wissenschaftler:innen haben wir uns für ein Inkubationssystem entschieden, das in einem automatisierten Klimaschrank Anwendung findet. Inkubiert werden jeweils zwei Liter Rottegut bei einer Luftfeuchtigkeit von 96 %. In den ersten zwei Kompostierungsphasen (Vor- und Heißrotte) folgt die Temperatureinstellung des Klimaschranks der Selbsterwärmung des Rotteguts bis auf 60 °C. Während dieser Zeit muss das Material deutlich häufiger umgesetzt und befeuchtet werden als in der sich anschließenden Nachrottephase. In dieser letzten und längsten Phase wird das Rottegut schließlich bei Temperaturen von 25 - 30 °C inkubiert. Potenziell austretende Gase werden mit einer Säure- bzw. Basefalle neutralisiert.

Da die einzelnen Inkubationsgefäße nicht luftdicht verschlossen sind, ist es in diesem System nicht möglich, Gasproben zu ziehen. Daher dient die Inkubation im Klimaschrank lediglich zur Vorauswahl vielversprechender Varianten, welche anschließend im Reaktorsystem auf „Herz und Nieren“ geprüft werden.

Mai 2024: Wie wird der ideale Versuchskompost definiert?

Besonders im Gartenbau entscheidet die Qualität eines Komposts über die Möglichkeit und den Nutzen im jeweiligen Einsatzbereich. Diese Qualität steht und fällt mit den eingesetzten Inputmaterialien zu Kompostierungsbeginn. Durch sie wird der Gehalt an org. Substanz, die Struktur, das C/N-Verhältnis und der Nährstoffgehalt im fertigen Kompost bestimmt1. Gewünscht sind daher Inputstoffe, die sich zum Teil leicht abbauen lassen, für eine vorteilhafte Struktur sorgen und keine bedenklichen Nähr- und Schwermetallgehalte aufweisen. Zudem muss das Inputmaterial ausreichend Feuchtigkeit bei möglichst hoher Sauerstoffzufuhr bieten2.

Grünabfälle aus z.B. öffentlichen Grün-/Parkanlagen weisen im Vergleich zu Bioabfällen relativ niedrige Salz- und Schwermetallgehalte auf und werden für Substratkomposte entsprechend bevorzugt. Obwohl über die getrennte Sammlung von Grünabfällen und Bioabfällen bestimmte Standards gewährleistet werden können, ist die Homogenität des Komposts von Charge zu Charge häufig schwer sicherzustellen. Bedingt wird dies durch jahreszeitliche Schwankungen in der Zusammensetzung oder durch Inputstoffe verschiedener Herkünfte2, was die Wahl eines geeigneten Inputmaterials für unsere Versuche deutlich erschwert.

Aus dem Grund haben wir uns dafür entschieden, über ca. 4 Monate ein möglichst breites Spektrum an Grüngutabfällen zu sammeln, zu schreddern und einem Trocknungsprozess für die weitere Lagerung zu unterziehen. So können wir im späteren Einsatz gewährleisten, dass unterschiedliche Ergebnisse aus den Versuchen nicht auf unterschiedliche Inputmaterialen zurückzuführen sind. Außerdem können wir durch die eigene Aufbereitung die Ausgangseigenschaften des Komposts genau beeinflussen. So entstehen aktuell z.B. zwei separate Haufen aus überwiegend Grünabfällen (niedriges C/N-Verhältnis) oder holzigen Materialien (hohes C/N-Verhältnis), während wir weiterhin Kompostierungseinheiten im Labormaßstab prüfen.

___________________________________

1 Leifert, I. (2002): Vom Bioabfall zum qualitätsgeprüften Kompostprodukt. In: Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) (Hrsg.) "Handbuch Kompost im Gartenbau". Bonn: FGG Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH, 17-46.

2 Schmilewski, G. K. (ohne Jahr): Kultursubstrate und Blumenerden - Eigenschaften, Ausgangsstoffe, Verwendung. Industrieverband Garten e.V..

Februar 2024: Ende zweiter Vorversuch

Ein Teilerfolg: In dem modifizierten Reaktorsystem konnte über kurze Zeit eine Kompost-Temperatur von 59,7 °C generiert werden! Mithilfe einer kontstant eingestellten Raumtemperatur und einer zusätzlichen Isolation der Reaktoren erreichte der Grüngutkompost während der Intensivrotte zumindest annähernd die praxisübliche Zieltemperatur von 60 - 65 °C. Da das System allerdings nur in einer Klimazelle funktioniert, können an der Hochschule maximal 6 Reaktoren gleichzeitig zum Einsatz kommen. In dem Umfang können zwar mit wenigen Varianten Gasmessungen vorgenommen werden, um jedoch den Einfluss von Additiven auf den Kompostierungsprozess mit einer repräsentativen Anzahl an Wiederholungen testen zu können, muss noch ein anderes System entwickelt werden.

Januar 2024: Start zweiter Vorversuch

Anfang Januar startete der zweite Vorversuch. Unter leicht veränderten Ausgangsbedingungen sollen die Komposttemperaturen nun in drei Varianten deutlich höher steigen als im ersten Vorversuch. Unter anderem wurde das Ausgangsmaterial feiner geschreddert, die Luftzufuhr halbiert und die Temperatur in der Klimakammer auf 25 °C angehoben. Außerdem wurde in zwei Varianten die Thermobox jeweils mit Cellulosefaser ausgepolstert, um dem Temperaturverlust der verhältnismäßig kleinen Kompostvolumina so gut wie möglich entgegenzuwirken.

Dezember 2023: Ende erster Vorversuch

Vier Wochen nach Beginn des ersten Vorversuchs war die Intensivrotte abgeschlossen und die Temperatur pendelte sich auf einem konstanten Temperaturniveau im mesophilen Bereich (20 - 40 °C) ein. Leider hat keine Kompostvariante das gewünschte Temperaturmaximum von mind. 60 °C erreicht. Ein zweiter Vorversuch im neuen Jahr soll Klarheit darüber bringen, woran es gelegen hat.

November 2023: Start erster Vorversuch

Um die Kompostierung im Labormaßstab nachstellen zu können, wurden vorerst 3 doppelwandige Thermobehälter mit einem Füllvolumen von 80 L beschafft. Zwischen den beiden Edelstahlwänden befindet sich eine isolierende Wärmedämmschicht. Die Thermobehälter sind luftundurchlässig und wurden mit mehreren Durchlässen zur Messung der Temperatur, des Sauerstoffgehalts sowie zur Belüftung und zum Ausleiten des Abluftstroms ausgestattet, an denen zuküftig auch die Gasprobenahme erfolgen soll. Als zusätzliche Isolation waren die Thermobehälter von einer Thermobox aus Polystyrol umgeben. Als Ausgangsmaterial wurde frisch geschreddertes Grüngut (0-100 mm) aus einem Komposterwerk im Umland von Osnabrück verwendet. Mit einem Wassergehalt von 50 % und einem C/N-Verhältnis von 24:1 lagen die Ausgangswerte des Materials im optimalen Bereich. Während des Versuchs wurden verschiedene Parameter variiert, um so viele Informationen wie möglich zu erhalten.

September 2023: Projektstart

Zwar ist der Projektteam noch nicht vollständig, dennoch starten wir neben einigen organisatorischen Arbeiten mit der Planung für den ersten Versuch.

In der Praxis hat sich in den vergangenen Jahrzenten eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagentypen zur Kompostierung etabliert. Allen gemein ist jedoch, dass große Mieten angesetzt werden. Deren Geometrie beeinflusst sowohl die Temperaturentwicklung als auch die -verteilung. Durch diese und weitere Maßnahmen soll eine Temperatur von > 55 °C über mindestens zwei Wochen bzw. von > 65 °C (60 °C bei geschlossenen Systemen) über eine Woche erreicht werden, um eine ausreichende Hygienisierung zu gewährleisten. Da die Ressource "Platz" an der Hochschule allerdings begrenzt ist und nach Möglichkeit eine hohe Anzahl von Varianten getestet werden soll, müssen wir im ersten Schritt eine Methodik entwickeln, um den Kompostierungsprozess im Labormaßstab an der Hochschule überhaupt nachstellen zu können.